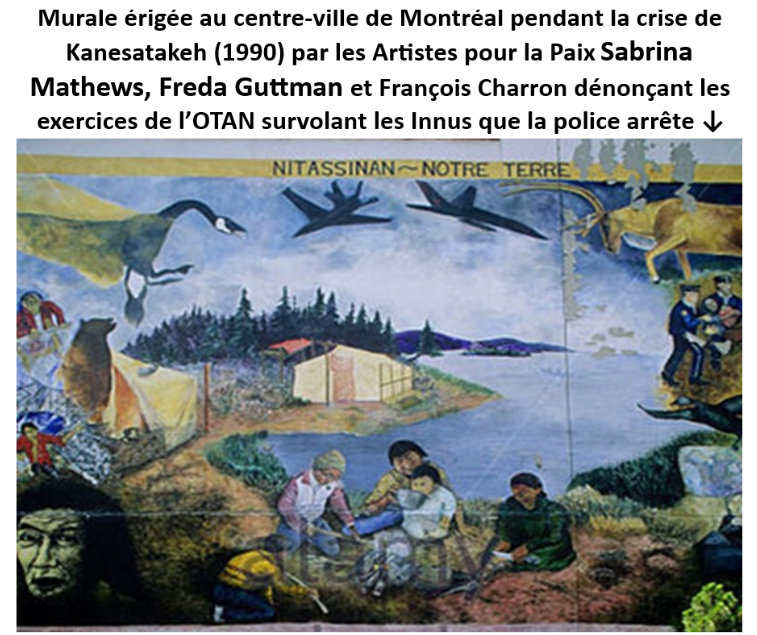

Fresque sur 3 étages au coin Berri et Cherrier au centre-ville de Montréal (1990-2010) félicitée par Jean Chrétien quand il l’aperçut dans le rapport francophone de l’Enquête populaire, hélas tabletté par sa propre inaction et anéanti par la réaction militariste de Stephen Harper.

Nous avons en haute estime Guy-A Lepage à Tout le monde en parle, en particulier pour avoir défendu hier la position du Québec progressiste qui tient à la gestion de l’offre agricole et s’oppose à toute invasion de pipelines ou gazoducs, mais LA QUESTION QU’IL N’A PAS POSÉE à Carney et Poilievre, c’est pourquoi prévoyez-vous accorder en 2030 $82 milliards au budget de la Défense, afin d’atteindre les 2% de PIB réclamés par l’OTAN – des sommes qui devraient être consacrées à des besoins sociaux à la maison, plutôt qu’à des occupations ou expéditions militaires à l’étranger? posée par notre alliée Janine Solanki du Réseau pancanadien pour la paix et la sécurité (i).

600 Canadiens posaient une question similaire trente-trois ans plus tôt lors de L’Enquête populaire sur la paix et la sécurité, une enquête citoyenne bénévole tenue dans toutes les provinces et même les territoires avec un budget total de 120 000 $ provenant essentiellement de dons privés. Un véritable exploit! Cinq commissaires avaient mené cette enquête, dont Konrad Sioui des Premières Nations et le regretté professeur de l’Université du Québec à Chicoutimi, Jules Dufour, tous deux chaudement recommandés par les APLP qui avaient pris en charge l’organisation bénévole de l’enquête au Québec : c’était grâce à une maigre subvention fédérale (la toute dernière à leur être versée) à partir de leurs ex-bureaux de la rue Bleury obtenus grâce à l’entregent auprès de Trizec de Jean-Louis Roux, à qui avaient succédé à la présidence des APLP Antonine Maillet et Pierre Jasmin.

Dans le reste du Canada, Joanna den Hertog (NPD) et Iona Campagnolo (parti Libéral) complétaient la liste des commissaires, avec surtout Douglas Roche (sénateur progressiste-conservateur) resté très actif en faveur de la paix, depuis. L’enquête affirmait – et les tragiques épisodes de guerre avec la participation de l’armée canadienne à l’OTAN des trois dernières décennies (Libye, Gaza, Yémen, Syrie, Afghanistan!) le confirment -, que la politique canadienne aurait gagné à être élaborée à partir des principes de sécurité commune contenus dans ce rapport sous-titré : ce n’est pas d’une politique de défense que le Canada a besoin, mais d’une véritable politique de sécurité (ii).

L’homme de paix Douglas Roche précise aujourd’hui

Il signe avec Ernie Regehr une déclaration similaire que seul le journal Hill Times d’Ottawa n’a pas censurée, honte à nos journaux québécois : Pierre Péladeau qui aurait eu 100 ans avant-hier l’aurait posée, lui! On verra si ses successeurs publieront notre traduction.

Le Canada a besoin maintenant d’une diplomatie robuste et visionnaire, et non de davantage de dépenses militaires.

En tant que favori actuel dans la course électorale, Mark Carney a la responsabilité particulière de promettre sans détour son soutien à un réengagement mondial en faveur d’une coopération internationale basée sur le respect du droit international en tant qu’impératif de sécurité urgent pour notre époque.

Dans leurs campagnes électorales, les dirigeants politiques canadiens éludent le véritable problème de la sécurité de ce pays en insistant sur le fait que davantage de dépenses militaires garantiront notre sécurité. Mais davantage d’armes n’a rarement – voire jamais – fait progresser une paix durable. Ce dont nous avons besoin de toute urgence, c’est d’une diplomatie plus robuste et visionnaire.

Selon les sondages, Mark Carney pourrait bien être Premier ministre pour les quatre prochaines années. Il doit préparer les Canadiens dès maintenant à ce qu’il ferait dans ce qu’il a appelé une « nouvelle relation économique et sécuritaire » avec les États-Unis. Son programme économique se concentre désormais sur la question des tarifs douaniers. Mais s’il a promis de porter les dépenses militaires du Canada à 2 % du PIB d’ici 2030, il n’a pas parlé du vaste programme de paix qui va bien au-delà des mesures militaires.

Tous les principaux candidats à cette élection continuent de faire référence à l’augmentation des dépenses militaires comme étant la principale réponse aux menaces contre notre souveraineté et à l’évolution des conditions de sécurité dans l’Arctique. En tant que tentative visant à apaiser un président américain capricieux, cette démarche est insensée et, plus important encore, elle ignore les véritables fondements sur lesquels reposent une paix et une sécurité mondiales durables.

L’appel lancé au Canada pour qu’il se rallie au vieux principe « shibboleth » selon lequel « si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre » n’est convaincant que si vous ignorez ce que produit le plus souvent la guerre contemporaine : les Balkans, l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la Syrie, le Soudan, l’Ukraine et Gaza en témoignent. La seule chose que ces guerres n’ont pas apportée, c’est la paix. Dans tous ces conflits dévastateurs, il est vrai que si l’on veut la paix, il faut la construire. Mais sans exception, toutes ces initiatives sont gravement sous-financées alors que les arsenaux militaires mondiaux sont prodigués à raison de plus de 2,5 mille milliards de dollars chaque année.

À la fin de la guerre froide, les grandes puissances ont exploré les moyens de répondre à leurs intérêts mutuels en matière de sécurité. Le Canada a joué un rôle clé dans la promotion du maintien de la paix, du Traité sur les mines terrestres, de la Cour pénale internationale, de la responsabilité de protéger, de la diplomatie du désarmement, et en restant à l’écart de la guerre en Irak et en refusant de se joindre à l’Initiative de défense stratégique inopérable du président des États-Unis d’alors, Ronald Reagan. Ces initiatives et actions canadiennes étaient des réalisations concrètes qui ont contribué à construire la paix et un ordre de sécurité mondiale plus fort, et donc un Canada plus fort – mais tout cela est en train de disparaître de notre mémoire collective.

En ce moment charnière des affaires mondiales, les dirigeants doivent détailler leur vision pour que notre pays redevienne un acteur diplomatique puissant dans la création des conditions de la paix. Lorsque les combats cesseront enfin, la paix pourra commencer à se construire. Les quatre piliers suivants d’une architecture de paix reconstruite ont besoin du soutien du Canada :

- Un développement économique et social équitable construit grâce à un soutien financier public et privé accru aux objectifs de développement durable des Nations Unies ;

- Des mesures visant à réduire les émissions de carbone et à stimuler les investissements vers l’énergie durable pour se défendre contre un changement climatique catastrophique et en atténuer les conséquences ;

- Le contrôle des armements pour réhabiliter une infrastructure défaillante, inciter les États-Unis, la Russie et la Chine à faire preuve de retenue mutuelle, promouvoir la « dénucléarisation » préconisée par le président américain Donald Trump, renouveler la diplomatie du désarmement et signer le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires ; et

- La protection des droits de l’homme – notamment des peuples d’Ukraine, de Gaza, du Soudan et d’autres pays déchirés par la guerre – par le biais de forces de paix internationales opérant dans le cadre du droit international (Casques Bleus) et d’une vigoureuse consolidation de la paix multilatérale.

Malheureusement, le Canada a abandonné le maintien de la paix. En outre, les volets diplomatie, consolidation de la paix, développement et action climatique du grand livre de sécurité de ce pays, continuent d’être terriblement sous-financés. Et les nouveaux appels à une augmentation des dépenses militaires, sans engagement spécifique en faveur du rétablissement du maintien de la paix, réduiront encore davantage notre capacité à être un acteur significatif dans un programme de paix beaucoup plus vaste.

Les Forces armées canadiennes confrontées à certaines déficiences en matière d’équipement et à des défis de recrutement sont amenées à envisager d’importantes mesures correctrices. Il est logique aussi de réexaminer l’achat des avions de combat F-35 et d’améliorer les patrouilles dans l’Arctique ainsi que la capacité d’intervention d’urgence, dans la mesure où cela répondra aux besoins définis par le Canada.

L’Agenda pour la paix des Nations Unies, l’institution de maintien de la paix de l’ONU d’inspiration canadienne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, les programmes de consolidation de la paix dans le monde et le Pacte pour l’avenir de 2024 de l’ONU ouvrent tous une voie constructive vers l’avenir.

Dans le Pacte pour l’avenir, approuvé par pratiquement tous les dirigeants du monde, les États ont convenu de s’attaquer aux causes profondes des conflits et d’accélérer leurs engagements en faveur des droits de l’homme. C’est là que le Canada doit investir sa force diplomatique et sa puissance douce. En faisant ce qu’il faut, notre nation sera également renforcée pour relever les défis auxquels nous confronte notre ancien partenaire continental.

En tant que favori actuel dans la course aux élections, Carney a la responsabilité particulière de promettre sans détour son soutien à un réengagement mondial en faveur d’une coopération internationale basée sur le respect du droit international en tant qu’impératif de sécurité actuel urgent.

(les caractères gras proviennent du traducteur Pierre Jasmin des APLP).

___________

What Canada needs now is more robust, visionary diplomacy, not more military spending

As the present front-runner in the election race, Mark Carney has a special responsibility to straightforwardly pledge support for a global recommitment to international cooperation based on respect for international law as the urgent security imperative for our time.

In their election campaigns, Canadian political leaders are sidestepping the real issue of this country’s security by insisting that more military spending will guarantee our safety. But more arms have rarely—if ever—advanced durable peace. What we urgently need is more robust and visionary diplomacy.

According to the polls, Mark Carney could well be prime minister for the next four years. He needs to prepare Canadians now for what he would do in what he has called a “new economic and security relationship” with the United States. His economic agenda is coming into focus on the tariffs question. But, aside from promising to boost Canada’s military spending to two per cent of GDP by 2030, he has not spoken about the wide agenda for peace that sweeps far beyond military measures. All the leading contenders in this election keep referring to increased military spending as a primary response to threats to our sovereignty and changing security conditions in the Arctic.

As an effort to placate a mercurial American president, this is a fool’s errand and, more importantly, it ignores the true foundations on which durable global peace and security are built. The call on Canada to rally around the old shibboleth “if you want peace, prepare for war” is persuasive only if you ignore what contemporary war most often produces. The Balkans, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, Sudan, Ukraine, and Gaza tell the story. The one thing these wars have not brought is peace. In all those devastating conflicts, it is and to the truth that if you want peace, you have to build it. But without exception, all those initiatives are grievously underfunded while global military arsenals are lavished at the rate of over $2.5-trillion each year.

When the Cold War ended, the major powers explored ways of meeting mutual security interests. Canada played key roles in fostering peacekeeping, the Landmines Treaty, the International Criminal Court, the Responsibility to Protect, disarmament diplomacy, and by staying out of the Iraq war and declining to join the unworkable Strategic Defence Initiative of then-U.S. president Ronald Reagan. Those Canadian initiatives and actions were concrete achievements that helped to build peace and a stronger world security order, and thus a stronger Canada—but all that has faded from our collective memory.

At this hinge moment in world affairs, leaders need to detail their visions for our country once again becoming a strong diplomatic player in building the conditions for peace.

These four pillars of a reconstructed peace architecture need Canada’s support:

- Equitable economic and social development built through more public and private financial support for the UN Sustainable Development Goals;

- Measures to cut carbon emissions and drive investment towards sustainable energy to defend against catastrophic climate change and mitigate consequences;

- Arms control to rehabilitate a failing infrastructure, challenge the U.S., Russia, and China to pursue mutual restraint, promote the “denuclearization” that U.S. president Donald Trump has advocated and renew disarmament diplomacy and sign on the Treaty of Prohibition of Nuclear Weapons;

- Human rights protection— notably of the peoples of Ukraine, Gaza, Sudan, and other war-torn places—through international peace forces operating under international law and vigorous multilateral peacebuilding.

Of course, it should be acknowledged that the Canadian Armed Forces do face some equipment deficiencies and recruitment challenges, which is leading to important corrective measures. Reconsidering the F-35 fighter aircraft purchase and improvements to Arctic patrols and situation awareness in all domains, as well as emergency response capacity, make eminent sense to the extent they respond to Canadian-defined needs. But concentrating only on increased military spending ignores the funds and initiatives needed for equitable human development and peacebuilding at home and abroad.

Sadly, Canada has now abandoned peacekeeping. Furthermore, the diplomacy, peacebuilding, development, and climate action side of this country’s security ledger continues to be woefully underfunded. And the new calls for increased military spending, with no specific commitment to restoring peacekeeping, will further reduce our ability to be a significant player in the much wider agenda for peace.

The UN Agenda for Peace, the Canadian-inspired institution of UN peacekeeping, the Organization for Security and Cooperation in Europe, peacebuilding programs around the world, and the UN’s 2024 Pact for the Future all point a constructive way forward; endorsed by virtually all world leaders, states have agreed to address the root causes of conflicts, and to accelerate commitments to human rights. This is where Canada needs to invest its diplomatic and soft-power strength. In doing the right thing, our nation will also be strengthened to meet the challenges coming our way from our erstwhile continental partner.

As the present front-runner in the election race, Carney has a special responsibility to straight-forwardly pledge support for a global recommitment to international cooperation based on respect for international law as the urgent security imperative for our time.

Ernie Regehr is the founding executive director of Project Ploughshares, and author of The Simons Foundation’s Arctic Security Briefing Papers. Former Senator Douglas Roche is the author of Keep Hope Alive: Essays for a War-free World (Amazon).

Published by The Hill Times

Aucun commentaire jusqu'à présent.