Wajdi Mouawad à Avignon en 2009

Le thème principal, qui pourtant nous sort du stérile débat de foulard ou de kippah auxquels il ne sera pas fait allusion [2], en est l’identité de la personne humaine. Wajdi explique dans un entretien livré à Charlotte Farcet que « la fixité identitaire est, me semble-t-il, la pire clôture de soi. Elle nous oblige à nous penser comme un centre autour duquel les autres identités se déploient, (…), rien de pire. » Le personnage qui évoluera le plus dans la pièce est un biologiste qui ne croit qu’en les 46 chromosomes : il apprendra qu’ils peuvent être bousculés par le coup de foudre de l’amour unissant au hasard pêle-mêle Juifs, Allemands et Arabes, malgré la lourdeur du passé historique et l’omniprésence armée. Tout au long de la première partie, on entend les passages assourdissants d’avions de combat israéliens, grâce (!) à des haut-parleurs d’une puissance incommodante.

Les tenants du BDS [3] avaient tenu à distribuer à l’entrée aux spectateurs un fascicule d’information sur leur mouvement. Ils y ont d’abord généreusement écrit « M. Mouawad est un grand artiste qui a le courage d’aborder des questions difficiles dont celle de la Palestine » et « plusieurs d’entre nous irons au spectacle », pour ensuite le blâmer d’avoir reçu À PARIS le soutien de l’ambassade israélienne de France pour le transport aérien des artistes israéliens. Sa réponse « que c’était là une pratique régulière dans le théâtre, rien de plus » ne les a pas satisfaits. Le BDS insinue que l’appui israélien range la pièce dans la campagne de propagande internationale Brand Israël aussi appelée Hasbara.

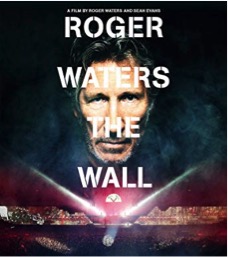

Les Artistes pour la Paix s’étaient divisés dans le passé entre une faction (mon ami Martin Duckworth) appuyant Roger Waters, musicien-auteur de The wall (Pink Floyd), dans son appui inconditionnel et celui d’autres artistes à BDS. Mais informés de la controverse qui avait opposé le mouvement, hélas parfois sectaire, à la veuve d’Edward Saïd proche de Daniel Barenboim et de son West-Eastern Divan Orchestra formé de musiciens palestiniens et israéliens (le chef avait eu le courage de prendre aussi la nationalité palestinienne), nous avions soutenus ces derniers, ainsi que l’écrivaine Margaret Atwood allant recevoir en Israël contre les objurgations de BDS un prix universitaire [4] : la présidente honoraire de PEN international avait utilisé une partie de sa bourse pour défendre l’environnement des oiseaux (la pièce dont on parle s’intitule : « tous des oiseaux »), en ne manquant pas, lors de ses contacts avec les autorités, de dénoncer le rationnement discriminatoire israëlien de l’eau, rendue d’année en année moins accessible aux Palestiniens.

Les Artistes pour la Paix s’étaient divisés dans le passé entre une faction (mon ami Martin Duckworth) appuyant Roger Waters, musicien-auteur de The wall (Pink Floyd), dans son appui inconditionnel et celui d’autres artistes à BDS. Mais informés de la controverse qui avait opposé le mouvement, hélas parfois sectaire, à la veuve d’Edward Saïd proche de Daniel Barenboim et de son West-Eastern Divan Orchestra formé de musiciens palestiniens et israéliens (le chef avait eu le courage de prendre aussi la nationalité palestinienne), nous avions soutenus ces derniers, ainsi que l’écrivaine Margaret Atwood allant recevoir en Israël contre les objurgations de BDS un prix universitaire [4] : la présidente honoraire de PEN international avait utilisé une partie de sa bourse pour défendre l’environnement des oiseaux (la pièce dont on parle s’intitule : « tous des oiseaux »), en ne manquant pas, lors de ses contacts avec les autorités, de dénoncer le rationnement discriminatoire israëlien de l’eau, rendue d’année en année moins accessible aux Palestiniens.

Dans cette nouvelle production de l’institution parisienne que Wajdi Mouawad dirige, le Théâtre de La Colline, on salue les saillies d’humour inédites qui nous permettent de mieux accueillir la tension dramatique de l’œuvre, tout en reconnaissant les thèmes fondamentaux de l’auteur d’Incendies, quête des origines et secret familial à la clé, qu’on voit évidemment venir. Sa complicité de Libanais avec le sort inadmissible des Palestiniens, surtout ceux massacrés dans Sabra et Chatila dont la pièce entretient le douloureux et macabre souvenir, est nécessaire, indispensable à l’humanité pour la rendre moins impitoyable face aux souffrances de ce peuple, même les extrémistes de Gaza.

Marie Labrecque, dans Le Devoir, commente : « À ces identités braquées, Tous des oiseaux paraît opposer l’intrigante figure historique de Hassan Ibn Muhamed el Wazzân et son espèce de fluidité identitaire. À travers sa belle métaphore aviaire, la pièce fait aussi rêver à la liberté d’une faculté de mutation, permettant de découvrir des mondes qu’on n’imaginait pas. La conclusion, franchement remuante, nous renvoie plutôt au tragique réel. Le déchirement d’Eitan (vibrant Jérémie Galiana), c’est aussi celui de toute une région, marquée par un insoluble conflit. »

Nous apprenons avec plaisir que Wajdi Mouawad fera équipe avec l’APLP de l’année 2019 Robert Lepage pour terminer son cycle familial commencé par Seuls en 2008 et par Sœurs en 2014, avec trois pièces qu’ils intituleront Frères, Père et Mère. Nous attendons avec impatience cette union du magicien du verbe avec le magicien du geste imagé.

[1] Tel Incendie porté au cinéma par Denis Villeneuve, s’imposant alors sur la scène internationale qu’il n’a plus quittée et inspirant entre autres Inch’Allah de notre APLP2012 Anaïs Barbeau-Lavalette.

[2] On pourra vérifier mon impression et surtout on s’enrichira du texte si dense de la pièce, édité chez Leméac.

[3] coalition.bdsquebec@gmail.com

[4] http://www.artistespourlapaix.org/?p=989

Très admirative de ce texte, excellent, ni trop long, ni trop court, très objectif tout en étant émotif. Bravo ! J’étais dans la salle pour partager cet art de grande intensité, qui avait suscité bien des réactions négatives au moment de l’affaire Mouawad/Cantat. Ma lettre qui suit, publiée le 17 avril 2011 dans Le Devoir, avait été accueillie par des réactions de colère (et même un message d’insultes, carrément). Mais il faut se replacer dans l’intense polémique non étrangère à la mort injuste et barbare de la fille de Jean-Louis Trintignant qui provoquait l’indignation collective. Sans doute aurais-je dû signer mon texte comme “Artiste pour la Paix”, ce que je ferai dorénavant, le cas échéant, pour mieux encadrer sa portée humaine. Merci à Pierre qui m’a encouragée à ajouter le grain de sel suivant.

« Vendredi, j’ai entendu Wajdi Mouawad s’exprimer en public à la télévision d’état. Samedi, j’ai lu la lettre qu’il a écrite à sa fille chérie et qui a été publiée dans ces pages. La semaine précédente, j’avais suivi, comme tant d’autres, l’affaire Cantat, à travers ce que le Devoir en publiait.

Ces deux moments offerts par Mouawad m’ont procuré grand réconfort et beaucoup d’émotions. Ce furent pour moi des moments d’une intensité humaine rare. À la télévision, j’ai vu un homme qui s’est livré à nous exactement tel qu’il est : avec une profondeur ainsi qu’une noblesse de sentiments et d’âme qui, à elles seules, sont des leçons de vie. J’ai entendu un homme clair, calme, sensé. Une grande douceur émanait de l’écran de télévision. La douceur, c’est le contraire de la violence et c’est le propre de l’amour. C’est surtout cela qui m’a frappée. Pas un mot méchant, pas de polémique, pas de petitesse ni d’étroitesse d’esprit, pas de vulgarité, pas de faux pas, malgré le direct, malgré la pression, malgré la fatigue et la descente de l’avion. Des mots d’une limpidité qui coule de source : de l’intérieur et de la réflexion. Rien de léger donc, et, oui, toute une leçon de vie.

Je comprends mieux maintenant, grâce à ses mots, les notions de réconciliation et de pardon, de même que je sens mieux ce que peut représenter vivre et mourir. C’est devant la condition humaine, qu’il s’active à mettre en scène, que je me suis retrouvée. De mon point de vue, Mouawad ne s’est pas expliqué. Il s’est exprimé. Grâce à son expression, il nous confronte à nous-mêmes. C’est lui qui le dit : nous avons des choix à faire, et nous les faisons selon notre conscience.

L’intérêt de la présence de Wajdi Mouawad à l’écran vendredi et dans le journal de la fin de semaine ne résidait absolument pas dans le fait de savoir si, oui ou non, la trilogie de Sophocle sera présentée sans Cantat. Elle résidait uniquement dans la réponse humble d’un homme qui a soulevé une polémique, simplement par la profondeur de son travail et la force de sa pensée.

C’est ici que je souhaite ajouter une réflexion – suscitée par ce débat –car je ne peux m’empêcher de faire un lien entre l’art et le sacré, d’autant plus que, d’un point de vue chrétien, nous nous situons présentement au début de la semaine Sainte.

La définition que Mouawad nous a donnée de l’art, dans un premier temps lors de l’entrevue avec Anne-Marie Dussault, et dans un deuxième temps, reproduite presqu’intégralement dans la lettre à Aimée, à savoir, que l’art est le miroir des souffrances et des douleurs, m’a fortement interpelée.

J’étudie actuellement un texte religieux poétique allemand du XVIIIe siècle dont l’esprit central résume l’enseignement chrétien de la Passion de Jésus : c’est son affliction et les souffrances qu’il a endurées sur la croix qui nous libèrent. On y parle aussi du miroir des souffrances de Jésus (qui peut être considéré de nos jours comme symbole) face à l’épreuve de la mort. Je parle en ce moment non pas comme croyante, mais comme artiste. Je ne peux que constater qu’un texte aussi fort spirituellement que celui que j’analyse – dans le but d’en interpréter la mise en musique qu’en fit Christoph Graupner en 1743 – imprime éminemment au discours musical une force qui dépasse le seul christianisme – mais qui rejoignent l’universel – et que souvent, ces textes produisent des chefs-d’œuvre dans la tradition musicale chrétienne (les Passions de Bach par exemple).

Ce sont toutes les émotions que soulèvent les questions de Vie, de Mort, de Souffrance, de Rémission des péchés ou de Pardon – ou encore de la Réconciliation dont parle Wajdi Mouawad – qui sont ici en cause. Quelque soit l’angle par lequel ces questions sont abordées – le sacré, le profane, l’artistique, l’humain – elles donnent lieu à une introspection qui favorise l’art. Que Mouawad ait été associé à un pape est sans doute – inconsciemment – la résultante de cet état de fait, car peu importe la religion et peu importe l’époque, nous sommes tous de la même espèce, l’espèce humaine. Et lorsqu’une voix qui l’évoque ressort du lot, elle nous interpelle. Dans le cas de celle de Mouawad, elle nous dérange aussi à ce qui semble.

La photo de Pedro Ruiz a bouclé la boucle. L’homme Mouawad aurait sans doute préféré ne pas être sur le devant de la scène de cette manière – celle qu’il n’a en aucun cas choisie. Il aurait voulu livrer son message par son simple travail. La société en a décidé autrement. On le voit alors la main refermée devant la bouche, le front soucieux, les yeux presque brûlants d’intensité, de souffrance et de lucidité, encore là, livré à nous tel qu’il est : un grand artiste.

Merci, Wajdi Mouawad.

Geneviève Soly