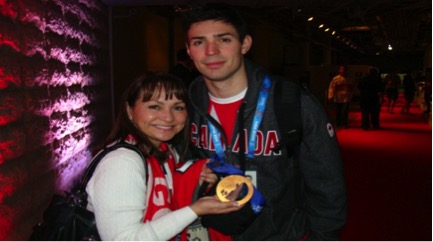

Retour de Sotchi en 2014 du médaillé d’or, fierté de sa mère Lynda.

Des succès exceptionnels

Dans l’histoire de la LNH, selon le Toronto-Star, un club mieux classé qui mène 3 à 1 dans une série la remporte 93% des fois. Après le quatrième match, l’élimination de Montréal semblait chose faite. Alors questionné sur ses frustrants efforts solitaires, miroirs des séries antérieures, Carey Price refusa catégoriquement de se désolidariser de ses coéquipiers :« Je ne suis pas frustré du tout. Je crois en nos joueurs. Ils sont talentueux. Je vois leurs tirs tous les jours à l’entraînement. Je n’ai aucun doute qu’ils peuvent marquer. Ils travaillent fort, je le sais. Ça va venir. »

Philipp Danault avait alors réagi à ces propos :

« Quand vous comptez sur un gardien qui bataille de manière incroyable chaque soir, même quand le reste de l’équipe en arrache, et qu’il dit ça aux médias, ça vous donne de l’énergie. Ça nous rappelle qu’il est là pour nous. Tout le monde s’est regardé dans le miroir et s’est dit qu’on était capable d’en donner plus. »

L’expression tout le monde comprenait le vieil ami de Carey et compatriote de Colombie-Britannique, Shea Weber, et bien sûr lui-même, avec un salaire trois fois inférieur à ceux de Marner et Matthews (ce Californien avait outrageusement dominé la colonne des buteurs de la LNH), qui a contribué à neutraliser ces vedettes offensives en les tenant à un seul but à eux deux. Quant aux jeunes Kotkaniemi, Caufield et Suzuki, ils avaient tout au plus 14 ans quand en 2014, en cinq matchs aux Jeux Olympiques de Sotchi, Price avait présenté une moyenne de buts accordés de 0,60 et un pourcentage d’efficacité de 0,972, battant les États-Unis et la Suède en demi-finale et en finale par blanchissages! La prochaine série verra les Habs affronter les Blue Bombers, pardon, les Jets de Winnipeg, haut-lieu de racisme et de militarisme, les deux allant de pair. En attendant, les Québécois, trop souvent lâcheux, devraient méditer la belle leçon de courage donnée par Price et Danault.

215 enfants dans une fosse commune de Williams Lake

Partout au Canada, ces témoignages essaiment en souvenir des 215 enfants-victimes.

L’avant-match à Toronto braqua ses caméras sur le fils de la nation Ulkatcho de Colombie-Britannique, si ému qu’il n’avait pas fini après la mise au jeu d’enfiler ses gants, inattention tout à fait exceptionnelle remarquée par les animateurs de TVA. Car une courte cérémonie venait de mettre en lumière la dramatique découverte de 215 cadavres de petits pensionnaires de la nation Tk’emlups te Secwépemc de Williams Lake.

«150 000 enfants issus des Premières Nations, métis ou inuits placés dans des écoles résidentielles dont les pensionnaires étaient coupés de tout lien avec leurs parents et fratrie, dépossédés de leur langue, négligés, battus et agressés sexuellement. Les travaux de la Commission de vérité et réconciliation du Canada ont conclu qu’au moins 4000 enfants sont décédés dans ces établissements et, compte tenu de la nonchalance observée dans la tenue de registres des malades et des morts, ce chiffre pourrait atteindre au moins 6000 enfants [1]».

La journée du chandail orange est un mouvement qui a vu le jour en 2013, pour commémorer l’entrée en 1973 au pensionnat de la mission St. Joseph, non loin de Williams Lake, en Colombie-Britannique, de la petite Phyllis Webstad, âgée de six ans. Elle portait une toute nouvelle chemise orange pour son premier jour d’école – les nouveaux vêtements étant une chose rare pour une fille des Premières Nations qui avait grandi sous la garde de sa grand-mère – mais les Oblats de la Mission l’en ont dépouillée, pour la remplacer par l’uniforme institutionnel de l’école.

Manif de solidarité orange à Montréal en début de soirée.

Tous les conservateurs y compris libéraux du Canada n’ont que le mot réconciliation à la bouche, comme tous les gouvernements coupables d’atrocités coloniales qui veulent sauter la première étape sur laquelle les Artistes pour la Paix empêcheurs de tourner en rond insistent toujours : pas de paix, sans justice basée sur le dévoilement de la vérité. C’est ce qu’Yves-François Blanchet, chef du Bloc, a claironné à la Chambre des Communes.

Un premier pas vient d’être franchi à Charlottetown qui a déboulonné la sculpture de John A. MacDonald, le « père » de ces écoles infâmes, sans déclencher, cette fois, trop de protestations racistes, car on comprend mieux qu’every children lives matter!

Profondeur de l’engagement de Carey Price

La Presse et le Journal de Montréal, soulignaient il y a sept ans par trois articles (périmés?) combien la mère de Carey constituait une inspiration pour lui. « C’est son ardeur au travail », indique Price lorsqu’on lui demande de nommer la principale valeur qu’elle lui a inculquée. « Le fait qu’elle soit retournée étudier et qu’elle termine son droit donne une idée de son caractère. J’aime croire qu’elle m’en a transmis une partie. » Né à Vancouver, Carey n’avait que 3 ans lorsque sa mère décida de déménager la famille à Anahim Lake, un village reclus à 800 kilomètres au nord-ouest de Vancouver. « Nous voulions retrouver la proximité de ma famille et le contact avec les terres ancestrales sur lesquelles nous avons grandi, explique Lynda Carey. Pour les autochtones, c’est très important, car c’est de là que nous venons. » Grandir dans ce décor paisible, en pleine communion avec la nature, sans jeu vidéo, a façonné la personnalité de Price. « Nous vivions sur une grande terre, nous avions quelques chevaux, et les enfants ont appris à s’en occuper. Nous étions tout juste à côté d’une rivière, et Carey passait aussi beaucoup de temps à pêcher. Beaucoup de choses lui sont arrivées au fil des ans, mais il est toujours demeuré calme et posé par rapport à tout cela », confie Lynda. « Carey ne perd jamais de vue le portrait d’ensemble. Il comprend le rôle qu’il doit endosser et les talents que le Créateur lui a donnés. Ça l’aide à garder les deux pieds sur terre. Nous avons tous notre raison d’être dans le monde et nous devons utiliser nos atouts du mieux que nous le pouvons. »

L’influence maternelle n’était jamais bien loin : Lynda s’occupait de Kayla, la jeune sœur de Carey, en attendant le retour de son fils. Et elle l’attendait de pied ferme. « C’est une personne passionnée qui n’avait pas peur de sortir le fouet pour nous inciter à nous dépasser, particulièrement à l’école, se souvient Carey. Elle était commissaire scolaire autrefois, et je n’avais pas le choix de réussir! » Vivant alors à Anahim Lake, Lynda a été cheffe du conseil de la nation Ulkatcho entre 2005 et 2009. Elle a ensuite obtenu son diplôme en droit, en 2015, au Thompson Rivers University, oeuvrant dans le domaine de la justice réparatrice, première femme à avoir ensuite été élue au comité exécutif des chefs autochtones de la Colombie-Britannique. Quant au père Jerry, ancien gardien repêché par les Flyers de Philadelphie en 1978, il est natif de Coronation, en Alberta et n’a pas de sang indien dans les veines. « J’ai marié une autochtone, alors j’ai adopté les coutumes et leur mode de vie. Je me suis toujours bien senti avec les Premières Nations. Le hockey m’a permis de tisser des liens, je faisais des écoles de hockey pour les jeunes du village. » Une petite maison mobile, un immense terrain, un étang pour taquiner la truite arc-en-ciel ou patiner l’hiver et un rustique cabanon en bois décoré par les vieux masques du paternel. Voici le paisible décor de la résidence de la famille Price. Un paysage plus joyeux que celui de la réserve où les enfants courent dans des rues poussiéreuses à proximité de quelques troupeaux de bœufs ou de chevaux. Trois magasins généraux, des dizaines de maisons, une patinoire extérieure avec des gradins à l’abandon, une résidence abritant le conseil de bande de la nation Ulkatcho et un centre communautaire sont les principaux bâtiments.

Williams Lake

« Quand je pense à ma communauté, il y a un mot qui me vient à l’esprit: pauvreté, note Catlin West, un jeune autochtone de 22 ans assis à la table dans l’un des magasins généraux du village. Mais quand je m’arrête et que j’imagine Carey, je revois de l’espoir. Pas nécessairement pour moi, mais pour les enfants d’ici. Ils ont besoin de modèles. Ils ont besoin de croire que c’est possible d’atteindre ses rêves. »

Il y avait une seule école à Anahim Lake où il était impossible de terminer son secondaire puisque les classes s’y arrêtent à la 10e année, l’équivalent de la troisième secondaire. « Il y a beaucoup de personnes qui sont sans emploi [75% de la population adulte], analysait Carey. Il n’y a pratiquement pas de création d’emplois, mais les gens sont enracinés ici. Ils ne veulent pas quitter leur famille, s’éloigner de plusieurs kilomètres. Donc, ils choisissent de rester, même sans métier. C’est un cercle vicieux. Ma mère a toujours insisté sur l’importance de l’école, rappelle-t-il. C’était primordial pour elle de me voir terminer mon école secondaire. Elle a vu trop de jeunes sur la réserve sans aucun diplôme scolaire. Je pouvais jouer au hockey, mais je devais aussi étudier. Le conseil de bande paie pour les dortoirs pour les jeunes qui partent étudier à Williams Lake. Mais quand on y pense bien, on s’aperçoit rapidement qu’il s’agit d’une situation précaire. Ils décrochent souvent rapidement. Il y a donc plusieurs jeunes qui ne termineront jamais l’école secondaire. Ils n’auront pas les outils pour affronter le monde adulte et décrocher un bon emploi. »

À l’âge de 13 ans, Carey, sa sœur Kayla et ses parents font donc le sacrifice familial de mettre le cap sur Williams Lake, ville de 10 000 habitants… et de 215 morts déterrés il y a quelques jours à peine. C’était la décision logique pour ses études, aussi pour le hockey. On comprend maintenant l’émotion de Carey le 31 mai, à l’évocation de Williams Lake. Carey se ressource une fois par année à Anahim Lake et le reste de l’été, à Kelowna, avec sa femme Angela Webber, leurs deux filles et un fils prénommé sans surprise Lincoln. Le prochain sera-t-il nommé Riel, comme le fils de Dmitri Roussopoulos? Trop tôt pour connaître le réel impact des morts. Mais on connaît l’impact de Carey Price, bien vivant, sur toutes les communautés autochtones du Canada, si on compte le nombre de t-shirts à son effigie portés par les jeunes Innus : à leur tour, ils sont en droit de considérer les Blancs comme des « sauvages » pour avoir ignoré les cris d’alarme du Dr Peter Henderson Bryce qui avait noté en pleine crise sanitaire de tuberculose au début du siècle un taux de mortalité des enfants pensionnaires passé de 24 % à 42 % en trois ans [2]. Confiance en le Dr Stanley Vollant, ami de la paix APLP 2019, qui veille sur les Innus.

[1] Éditorial du 1er juin 2021, M.-A. Chouinard, Le Devoir.

[2] Rima Elkouri dans le même Devoir du 1er juin signale la préface de Cindy Blackstock, dans Plus aucun enfant autochtone arraché. Pour en finir avec le colonialisme médical canadien de Samir Shaheen-Hussain, Lux, 2021.

Aucun commentaire jusqu'à présent.